Selon une enquête sur les pratiques culturelles à Mayotte réalisée en 2019 (Insee, 2022), près de 80 % de la population mahoraise déclare parler le shimaore : cette langue régionale est donc socialement dominante, devant la langue officielle, le français, et les deux variétés de kibushi, l’autre langue autochtone de l’île. Un combat de plusieurs décennies, porté en premier lieu par l’association SHIME, pour la reconnaissance officielle des langues mahoraises, a abouti en 2021 avec la Loi Molac, dont l’une des conséquences a été la publication de la circulaire de l’Éducation nationale du 14 décembre 2021, qui ajoute le shimaore et le kibushi à la liste des langues régionales reconnues comme matières d’enseignement. Toutefois, le nouveau statut de langue régionale de France accordé au shimaore et au kibushi ne garantit pas leur promotion et leur défense : hormis dans quelques classes expérimentales de maternelle (Maturafi et Dureysseix, 2021), elles ne sont enseignées ni à l’école, ni dans le cadre de la formation des professeurs des écoles. En revanche, ces langues sont enseignées dans des centres de formation pour adultes (ACE, Hodina) dans le cadre de la Plateforme de lutte contre illettrisme et l’analphabétisme (PLIA). L’unique institution d’enseignement supérieur de l’île, l’Université de Mayotte (UMAY), a ainsi préféré ouvrir en 2022 une filière dédiée à l’anglais de spécialité plutôt que de déployer des cours de shimaore et de kibushi qui pourraient répondre aux enjeux du contexte sociolinguistique mahorais. Les besoins langagiers dans les espaces sanitaires, juridiques et administratifs conduisent les établissements à faire appel à des personnes non ou peu formées pour traduire et interpréter, pour produire les affichages et les messages à l’attention des Mahorais non ou peu francophones. Les projets de mise en place d’un Conseil académique des langues au niveau du Rectorat et d’un Institut des langues et des civilisations de Mayotte au niveau du Conseil départemental pourraient à terme contribuer à répondre aux besoins prioritaires : documenter les langues (dictionnaire, grammaire, à l’image de celle d’Ahmed-Chamanga, 2017, pour le shindzuani), former des professionnels (enseignants, interprètes, traducteurs), développer les ressources (manuels, documents sonores, traductions professionnelles, supports numériques…) ou encore recueillir des données fiables sur les langues, concernant notamment les locuteurs des autres langues dont la place est significative dans les foyers telles que le shindzuani (langue d’Anjouan). À leur contact, le shimaore évolue et certains parlent de shimaore-shindzuani et shimaore-shingazidja.

Le shimaore, une langue bantoue du groupe sabaki

Le shimaore, littéralement « le parler (shi) de Mayotte (Maore) » appartient comme les autres langues de l’Archipel des Comores à la famille des langues bantoues. Parlées dans une zone allant de l’équateur à l’Afrique du Sud et du Gabon à Mayotte, ces dernières partagent une base lexicale, une structure grammaticale et un système phonologique similaires. Les origines des populations bantoues sont situées au Cameroun, et les migrations bantoues vers l’est et le sud de l’Afrique ont débuté durant le premier millénaire de notre ère. Aujourd’hui, les locuteurs des langues bantoues sont estimés à 310 millions environ.

La base lexicale commune de cette famille linguistique s’illustre par le mot bantu lui-même qui est le pluriel de muntu signifiant « être humain » et dont la racine ntu se retrouve dans la majorité des langues bantoues. Le mot mwana, signifiant « enfant » en shimaore, est une autre illustration de la vaste aire linguistique des langues bantoues (cf. figure 1).

Figure 1 : Le mot mwana (enfant) dans différentes langues bantoues

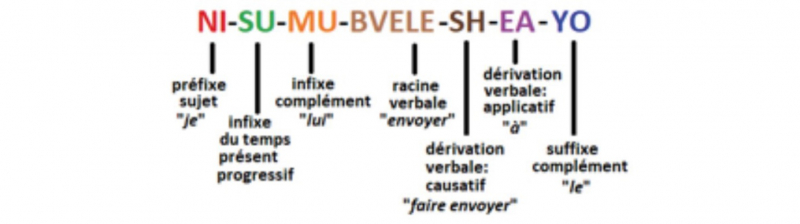

Figure 2 : Exemple du processus d’agglutination à partir de la racine verbale bvele (envoyer)

Le shimaore, comme les autres langues bantoues, est une langue agglutinante. La phrase simple est formée à partir d’un radical verbal auquel est juxtaposé un ou plusieurs morphèmes (préfixes, infixes et suffixes) servant à exprimer différents aspects grammaticaux. L’exemple ci-après montre comment, à partir de la racine verbale bvele (envoyer), l’agglutination de six morphèmes permet d’exprimer la phrase « Je le lui fais envoyer. ».

Une autre caractéristique commune aux langues bantoues est l’existence de classes nominales. Chaque substantif appartient à une classe nominale standardisée correspondant à des catégories sémantiques plus ou moins définies. Chacune des classes nominales est indiquée par un préfixe et a une incidence sur les adjectifs, les démonstratifs, les possessifs, les verbes, etc, puisque ces derniers doivent s’accorder en fonction de la classe du nom auquel ils se réfèrent. Le nombre de classes nominales est variable selon les langues : alors que le shimaore en compte 13, le luganda (langue parlée en Ouganda) en compte 16.

Figure 3 : Préfixes des onze classes nominales de trois langues bantoues : le kikongo, parlé notamment en Angola et en République démocratique du Congo, le kiswahili, langue officielle en Tanzanie, très largement utilisée en Afrique subsaharienne comme langue seconde, et le shimaore

|

Langue |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

pluriel |

pluriel |

pluriel |

pluriel |

pluriel |

|||||||

|

Kikongo |

mu- |

ba- |

mu- |

mi- |

di- |

ma- |

ki- |

bi- |

n- |

n- |

lu- |

|

Kiswahili |

m- |

wa- |

m- |

mi- |

ji- |

ma- |

ki- |

vi- |

n- |

n- |

u- |

|

Shimaore |

mu- |

wa- |

mu- |

mi- |

dzi- |

ma- |

shi- |

zi- |

n- |

n- |

u- |

Dans l’énoncé « mon beau cocotier pousse vite », le nom « cocotier » en shimaore, munadzi, appartient à la troisième classe nominale qui correspond notamment aux végétaux et dont l’ensemble des noms commencent par les préfixes mu- ou mw-. L’incidence de la classe d’un nom commun sur les autres constituants de la phrase est illustrée dans les énoncés ci-dessous, l’un avec cocotier au singulier (classe 3) et l’autre au pluriel (classe 4) :

Munadzi muzuri wangu usuhua haraka

(mon beau cocotier pousse vite).

Minadzi mizuri yangu isuhua haraka

(mes beaux cocotiers poussent vite).

Les préfixes de l’adjectif –zuri (beau), du pronom possessif –angu et du verbe –uhua (pousser) s’accordent en fonction des deux classes nominales auxquelles appartiennent respectivement un cocotier ou des cocotiers.

Au plan phonologique, un trait commun aux langues bantoues est la présence de nombreuses consonnes pré-nasalisées telles que dans les mots mbu (moustique), ndjema (bien), ndrimu (citron), ndzia (chemin) ou encore nguo (vêtement).

Un autre trait grammatical notable est la dérivation verbale : à partir d’une racine verbale, des suffixes permettent de modifier le sens du verbe.

Figure 4 : Exemple de dérivation verbale pour le verbe “écrire” en shimaore et en kiswahili

|

shimaore |

kiswahili |

français |

forme |

|

uangiha |

kuandika |

écrire |

active |

|

uangihwa |

kuandikwa |

être écrit |

passive |

|

uangishia |

kuandikia |

écrire pour/à |

prépositionnelle, applicative |

|

uangishiana |

kuandikiana |

s’écrire l’un à l’autre |

Prépositionnelle + réciproque, associative |

|

uangishiwa |

kuandikiwa |

être destinataire d’un écrit |

Prépositionnelle + passive |

|

uangishiha |

kuandikika |

capable d’être écrit |

stative, moyen-neutre |

Le shimaore et les langues des trois autres îles de l’Archipel des Comores (shingazidja à Grande Comore, shimwali à Mohéli et shindzuani à Anjouan) appartiennent au groupe « sabaki » des langues bantoues dans lequel figurent également les dialectes du swahili et d’autres langues de l’Afrique orientale comme le pokomo au Kenya. Sabaki est le nom d’un fleuve kényan qui se jette dans l’océan Indien et qui traverse la région d’origine supposée de ce sous-groupe linguistique. La tradition orale des locuteurs de ces langues mentionne un lieu commun d’origine, Shungwaya, situé entre la Somalie et le Kenya. Les langues sabaki partagent un grand nombre de mots avec toutefois des changements consonantiques en fonction des langues comme l’illustrent les différentes versions du mot « bague » en shimaore et six autres langues du groupe sabaki.

Figure 5 : Le mot “bague” dans sept langues sabaki

|

Kigiryama |

Kitikuu |

Kiswahili, |

Chichifundi |

Shimaore |

Shindzuani |

Shingazidia |

|

pehe |

peche |

pete |

pere |

pere |

mpere |

mbere |

Enfin, le shimaore présente de nombreux points communs avec deux dialectes du kiswahili parlés dans la région de Kwale sur la côte sud du Kenya. Comme les Mahorais, les habitants swahiliphones de cette région se disent d’origine shirazienne même si cette ascendance est largement surestimée. En réalité, « shirazi » était le nom utilisé autrefois pour désigner les Swahilis (métis arabo-perse-bantous). Aujourd’hui, leurs descendants s’identifient toujours à des Shiraziens, comme les « Wachifundi » de l’île de Funzi au Kenya.

Une langue-culture qui témoigne de contacts historiques multiples dans l’océan Indien

Le shimaore contemporain porte de nombreuses traces des contacts tissés au cours de l’histoire entre les Mahorais et d’autres peuples. En premier lieu, les traces d’anciennes pratiques spirituelles communes dans la région peuvent encore être observées, notamment au travers des cultes de possession. Le djinn1 est présent chez les Swahilis comme chez les Mahorais. Il est intéressant de noter que les Mahorais et les Anjouanais donnent le nom « Mgala » à l’un des djinns dit « africain », possible élément mémoriel commun de l’époque « Shungwaya » où le peuple Galla aurait chassé les Bantous de ce lieu prospère, provoquant leur migration vers le sud et les îles. Parmi les danses et chants traditionnels, le shakasha (à l’origine danse des esclaves) est présent chez tous les peuples du littoral est-africain. Il existe également un art oratoire traditionnel commun, l’utende (utenzi en kiswahili), prestigieux à Mayotte, qui consiste à chanter ou à réciter des poésies. S’y ajoute un vaste répertoire partagé de proverbes (wasia) et de contes (hale). Ces derniers, tant dans les cultures comoriennes que swahilies, mettent en scène des personnages animaux autour d’un filou, très souvent un lapin, dont les farces et les méfaits causent des problèmes aux dieux et aux humains. Des animaux continentaux comme Mkolo Simba sont présents dans les contes mahorais (simba = lion en kiswahili). Enfin, les habits traditionnels mahorais (salouva, kanzu, kofia) sont un écho venu des Swahilis. Le kanga/nambawani, tissu en coton imprimé de couleurs vives et agrémenté d’un proverbe swahili, est aujourd’hui très prisé par les musulmanes de la côte est-africaine et il est également la base du salouva et du kishali portés par les femmes mahoraises.

La cohabitation ancienne avec des groupes provenant de Madagascar se vérifie en particulier dans le vocabulaire relatif à la nature (animaux et plantes), l’espace (toponymie) mais aussi la famille (termes de parenté). Ainsi les mots trambwi (scolopendre), vahibe (grande liane), le nom du mont culminant à Mayotte, le Benara (grand froid), ngivavi (tante paternelle), zaza (bébé), zena (épouse de l’oncle maternel) ou valahi (frère de l’épouse) sont tous empruntés au malgache.

Une autre source d’influence linguistique et culturelle importante provient du Moyen-Orient, via les navigations et le commerce le long de la côte orientale de l’Afrique des Shiraziens (actuel Iran) du VIIIe au XIe siècle puis, à partir du IXe siècle, des Arabes provenant du Yémen et d’Oman (actuellement les vêtements des mariés mahorais sont quasiment identiques aux tenues traditionnelles omanaises). Dans leur sillage, ces derniers véhiculent l’islam qui devient graduellement la religion des peuples de la côte (sahil en arabe, d’où provient le terme swahili) et des îles. Ainsi, la plus vieille mosquée de France se trouve à Mayotte dans le village de Tsingoni (1532). Le persan mais surtout l’arabe ont alors enrichi le shimaore comme le kiswahili d’un vocabulaire abondant notamment dans les domaines de la religion mais aussi du commerce, de la navigation, de l’éducation ou encore de la numération. Du persan proviennent les mots nanga (en persan langar ﻟﻧﮕﺭ, ancre), range (ﺭﻧﮛ, couleur), baribari (bareh ﺑﺭﻩ, agneau) et de l’arabe asuɓuhi (ﺻﺑﺎﺡ matin) ou encore marahaɓa (merci, de ﻣﺭﺣﺑﺎ, bienvenue). Cet héritage commun à la zone swahilie comprend la religion musulmane sunnite shaféite, les rites soufis (pratique mystique de l’islam), les chants du twarab (taarab en kiswahili) qui sont des poésies d’amour chantées notamment durant les mariages, les contes Abuwunas (inspirés de ceux des Mille et Une Nuits) ou encore des instruments de musique accompagnant les danses tels que le luth d’origine yéménite gabusi (gambusi en kiswahili, de l’arabe qanbūs). La cithare dzendze (zeze en kiswahili) et le hochet en forme de radeau mkayamba, (kayamba en kigiryama) sont quant à eux d’origine bantoue.

La période de l’expansion coloniale européenne a également contribué au métissage linguistique et culturel. La présence de navigateurs portugais dans l’océan Indien du XVIe au XVIIIe siècle est ainsi attestée par le navigateur et trafiquant d’esclaves Pierre-François Péron qui rapporte que des Mahorais lui parlaient portugais lors de sa venue à Mayotte en 1792. Les traces linguistiques de ces contacts avec la lusophonie apparaissent dans des mots communs du shimaore : batata (patate douce, pomme de terre), meza (table), sapatri de sapato (sandale), vinyo de vinho (vin). L’adverbe interrogatif « ne » (n’est-ce-pas), souvent employé en shimaore, mais aussi dans les pays lusophones, pourrait provenir du portugais « não é » (négation + être) : Leo utsoja, ne ? (Tu viendras aujourd’hui, n’est-ce-pas ?). Le jeu de cartes mahorais appelé turufu est un jeu à levée de points avec atouts. C’est en réalité un jeu ancien d’origine portugaise, arrivé à Mayotte soit directement, soit par l’intermédiaire de la côte d’Afrique de l’Est : on retrouve en shimaore pratiquement les mêmes noms d’origine portugaise pour désigner les cartes et les couleurs qu’en kiswahili. C’est une variante de la sueca, jeu toujours très populaire au Portugal et au Brésil.

Enfin, la cohabitation avec le français durant la période coloniale puis postcoloniale participe de l’évolution du shimaore2, avec un recours aux emprunts de plus en plus important depuis la massification scolaire à partir des années 1990. Les travaux de Cassagnaud (2007), Liénard (2010) et Maturafi (2019) documentent les différents types d’influence du français sur le shimaore tant à l’écrit (SMS et réseaux sociaux) qu’à l’oral. Le mélange des deux répertoires langagiers nommé « shimaozungu » par Maturafi (néologisme formé à partir des noms shimaore et shizungu) consiste majoritairement en l’emprunt de noms communs français. Certains, tels que téléphoni ou mouchoiri ne respectent pas l’orthographe phonétique du shimaore (telefoni et mushwari) contrairement à des mots comme fulera (fleur) ou likoli (école, pour lequel l’article, absent du shimaore, est emprunté à l’image de lopitali, hôpital ou laplaji, plage). Cette hybridation de la langue mahoraise au contact du français fait craindre aux puristes une transformation graduelle vers un créole. La mise à l’écrit du shimaore montre la forte influence exercée par la littératie en français (par exemple utilisation de la graphie française « ou » plutôt que le simple « u » ou encore l’usage des accents), phénomène accru par l’absence de politique linguistique. Ainsi, au contraire de certaines régions françaises où les panneaux routiers sont bilingues (notamment français/occitan, français/basque), les usagers n’ont pas d’autre choix que de lire Bandraboua, Longoni ou Mamoudzou à l’entrée des villages plutôt que Ɓandraɓwa, Ɗongoni ou Momoju.