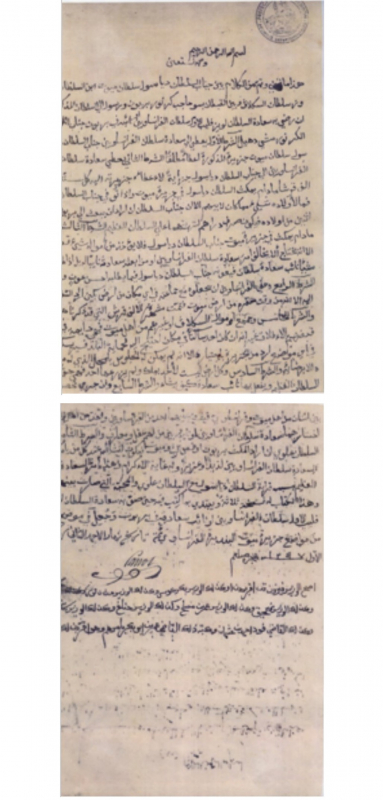

Le texte fondateur de l’histoire de Mayotte française est le traité de cession rédigé en 1841. À l’instar de celui de Waitangi en 1840 marquant la prise de possession anglaise de la Nouvelle-Zélande pour lequel deux versions coexistent (en anglais et en maori), le Sultan Adriantsouli, qui dirigeait Mayotte à cette époque, et le capitaine Passot, représentant le Roi de France, ont apposé leur signature deux fois : sur le texte en français et sur celui en arabe littéraire.

Version en arabe littéraire du traité de cession de Mayotte à la France

ANOM, 1841

L’arabe est donc de facto la langue écrite officielle de Mayotte à l’aube de la période coloniale. Bien que très peu d’archives écrites produites par des Mahorais aient été conservées, le rédacteur de la version arabe du traité, le cadi Oumar Aboubakar Housseni, est également l’auteur d’une œuvre hagiographique consultable, comme le traité, aux archives nationales d’Outre-mer. Elle dépeint ses services rendus à la France mais également des éléments du contexte historique d’alors. Ainsi Mayotte, comme nombre de territoires d’Afrique subsaharienne islamisée, dispose d’une culture de l’écrit précoloniale.

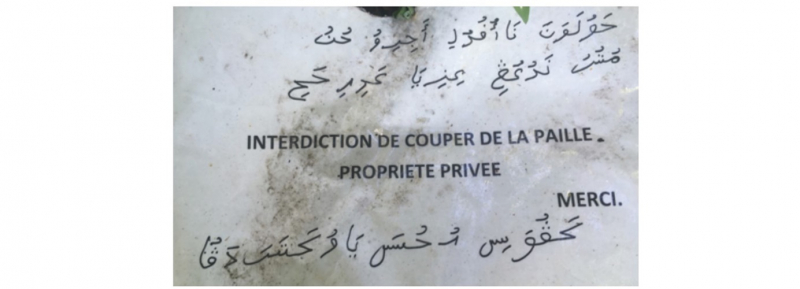

Les lettrés ne se contentaient pas d’écrire en arabe : ils mettaient à profit leur littératie acquise à l’école coranique pour transcrire les langues véhiculaires dans l’Archipel des Comores : kiswahili, malgache, shimaore, shingazidja… Pour ce faire, des aménagements de l’alphabet arabe sont opérés afin de transcrire les sons du shimaore et du kibushi inexistants en arabe tels que [p], [v] ou encore [e]. La lettre p est identique à la graphie persane <پ> alors que celle du v est créée en ajoutant deux points à la lettre arabe f : <ف> devient ainsi <ڤ>.

Aujourd’hui, près de 95 % de la population mahoraise est de confession musulmane et dans certaines communes 90 % des enfants de 6 à 10 ans fréquenteraient une école coranique (ICREM, 2019). Une large part des enfants mahorais suit donc une double scolarisation : celle de l’école républicaine et celle de l’école coranique. Cette dernière ne permet que très rarement d’acquérir une compétence qui permettrait d’accéder au sens de ce qui est lu en arabe classique (Cosker, 2017). En revanche, elle maintient une pratique sociale de l’écrit à partir de l’alphabet arabe (encodage et déchiffrage). Ainsi, un message en shimaore ou en kibushi peut être transcrit phonétiquement (Anli, 2009) puis être lu et compris.

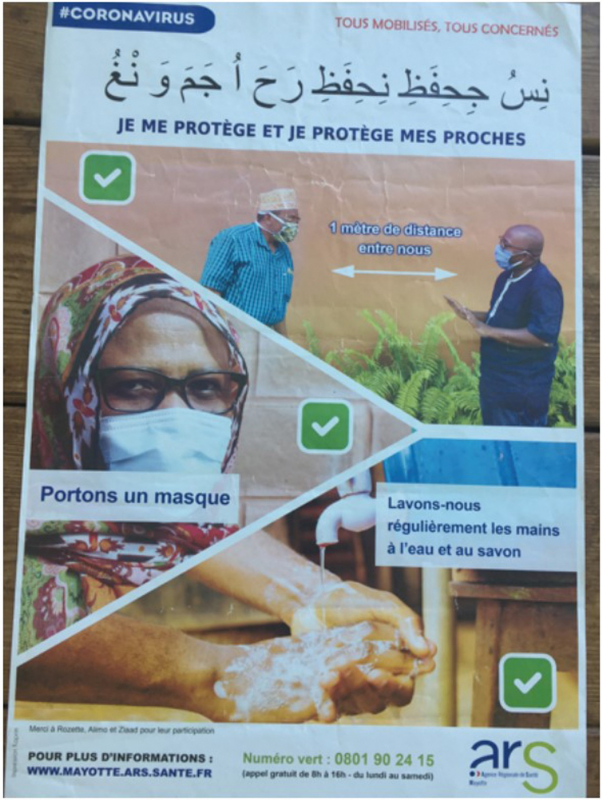

Cette double littératie est de facto reconnue par l’État puisque les écrits contemporains transcrits à partir de l’alphabet arabe ne sont pas seulement le fait de citoyens ordinaires : l’ARS, la Préfecture, ou encore le Conseil départemental produisent des textes dans les deux graphies qui coexistent à Mayotte afin de toucher un public élargi.

Exemple d’écrit informel bilingue (shimaore et français) affiché à l’entrée d’un champ

Dureysseix, 2019

Si la graphie latine est incontestablement privilégiée dans la sphère sociale, l’enjeu de la littératie en français à Mayotte où près de la moitié des jeunes adultes ont échoué aux tests de lecture lors de la Journée défense et citoyenneté de 2020 (contre 28 % en Guyane par exemple) invite à reconsidérer la place de l’écrit en arabe sur l’île et notamment à prendre en compte les compétences écrites en arabe dans les formations aux adultes analphabètes en français ou encore à proposer des liens à l’entrée dans l’écrit entre les deux institutions éducatives que fréquente la jeunesse mahoraise (Dureysseix, 2024 à paraître).

Exemple d’affiche bilingue faisant figurer du shimaore transcrit à partir de l’alphabet arabo‑persan

ARS, 2021