Les kibushis : des témoins d’une histoire transocéanique

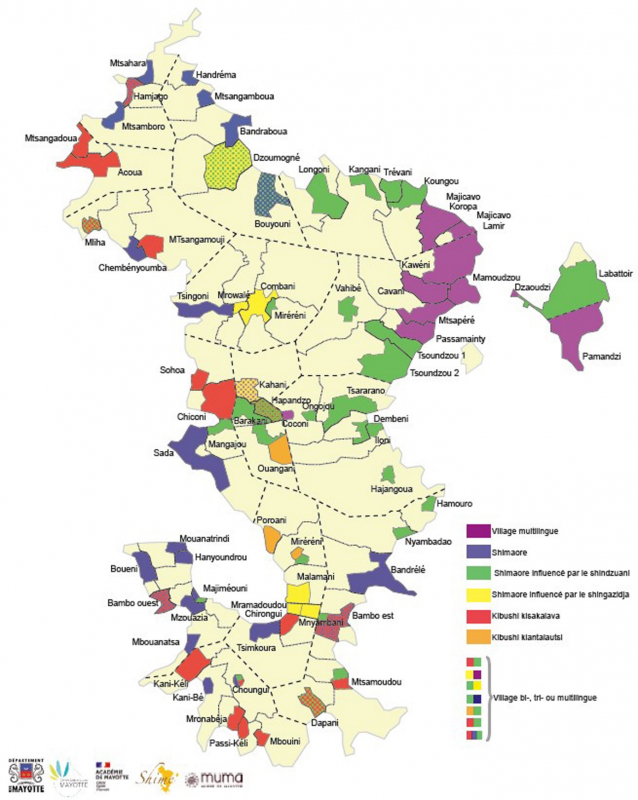

Carte linguistique de Mayotte

Langues parlées par village

Lorsque des peuples austronésiens arrivent dans l’océan Indien, principalement depuis Bornéo, à partir du VIIe siècle (Allibert, 2007), ils introduisent la pirogue à balancier, le riz et la noix de coco mais aussi des langues et cultures profondément différentes de celles du continent africain. Cette période, nommée proto-malgache, est celle où se fait la synthèse entre populations africaines et indonésiennes et où une culture métissée afro-asiatique apparaît, majoritairement à Madagascar mais aussi dans l’Archipel des Comores. Aujourd’hui, l’une des richesses de Mayotte est de compter deux variétés de langues austronésiennes, le kibushi kisakalava et le kibushi kiantalautsi, qui font partie du sous-groupe des langues malayo-polynésiennes occidentales. Ces deux langues sont usitées dans 19 villages situés en grande majorité dans la moitié ouest de l’île. Le kibushi kiantalautsi peut être considéré comme minoritaire face au kibushi kisakalava : il est présent dans seulement trois villages mahorais.

Les villages où sont pratiquées aujourd’hui les langues kibushi kisakalava et kibushi kiantalautsi sont en majorité apparus lors des vagues migratoires malgaches de la fin du XVIIIe à la moitié du XIXe siècle. Ainsi, l’histoire orale du village de Poroani, où est usité le kibushi kiantalautsi, rapporte que l’un de ses fondateurs est Bacar Koussou, initiateur de la révolte des travailleurs engagés en 1856 et provenant d’un petit groupe de Malgaches musulmans du nord-est de Madagascar. Toutefois, une présence dès l’époque médiévale de populations arrivées via Madagascar (époque proto-malgache) est régulièrement avancée. Elle peine encore à être étayée en raison du peu de traces écrites et archéologiques sur l’île. L’étude récente du site funéraire d’Antsiraka Boira par deux archéologues (Pauly et Ferrandis, 2018) vient renforcer l’hypothèse d’une présence austronésienne à Mayotte bien avant le XIXe siècle. Cette nécropole surplombe l’actuel village d’Acoua, au nord-ouest de Mayotte, où se pratique aujourd’hui le kibushi kisakalava. Ce site permet de documenter pour la première fois des rituels funéraires étrangers à l’islam qui se répand alors dans l’Archipel des Comores, ainsi que la présence de vaisselle malgache.

Des langues austronésiennes à Mayotte

Au plan linguistique, le kibushi (ou shibushi en shimaore) signifie littéralement le « parler à la manière de Madagascar » (shi à la manière de, bushi[ni] Madagascar). Le kibushi est classé parmi les langues austronésiennes : les deux variétés du malgache pratiquées à Mayotte constituent donc le rameau le plus occidental de cette famille de langues qui s’étend sur des milliers de kilomètres, du Pacifique à l’océan Indien. Cette parenté linguistique avec des langues d’Asie du Sud-Est et du Pacifique s’observe en particulier au niveau lexical comme l’illustre le tableau 1.

Tableau 1. Comparaison de mots dans quatre langues malayo‑polynésiennes et en kibushi

|

français |

Philippines |

Polynésie française |

Nouvelle- Zélande |

Mayotte |

||

|

tagalog |

pa'umotu |

tahitien |

māori |

kibushi kisakalava |

kibushi kiantalautsi |

|

|

pirogue |

bangka |

vaka |

va’a |

waka |

lakana |

laka |

|

pierre |

bato |

fatu |

fatu |

whatu |

vatu |

vatu |

|

mort |

matay |

mate |

mate |

mate |

mati |

mati |

|

noix de coco |

niyog |

niu |

poniu /ha’ari |

niu |

vuaniu |

vuaniu |

|

boire |

inum |

inu |

inu |

inu |

mindranu (boire), inum (bois / buvez) |

mihino (boire), inum (bois / buvez) |

Les deux variantes du kibushi et les autres langues malgaches sont intercompréhensibles. Leur syntaxe est beaucoup plus flexible que celle du français ou du shimaore : à partir de l’ordre canonique verbe – objet – sujet, la place des verbes, sujets et objets est interchangeable en fonction de « voix verbales » et pour des visées esthétiques au plan oratoire. Le locuteur pourra ainsi dire zao mandia ou mandia zao (je m’en vais, j’y vais, zao = moi et mandia = aller). En kibushi comme en malgache, le verbe ne s’accorde ni en personne ni en nombre. Comme en shimaore et dans les langues agglutinantes, des particules verbales permettent de marquer le temps ou encore la négation, comme illustré dans le tableau 2.

Tableau 2. Exemples d’usage de préfixes verbaux (expression de la négation et du futur)

|

français |

kibushi kiantalautsi |

kibushi kisakalava |

|

Je mange beaucoup. |

Mihina maro zao. |

Mihinagna maro zao. |

|

Je ne mange pas beaucoup. |

Tsi mihina maro zao. |

Tsi mihinagna maro zao. |

|

Je mangerai beaucoup. |

Mbo (h)ihina maro zao. |

Mbo (h)ihinagna maro zao. |

Toutefois, bien que les similitudes soient nombreuses, les kibushis présentent aussi des différences avec les parlers de Madagascar. Au niveau lexical, ils empruntent par exemple abondamment aux langues dominantes avec lesquelles ils sont en contact, en particulier le français (likoli, école ; bariji, la barge ; dipe, (du) pain…), le kiswahili (dont l’influence s’exerce surtout sur le kiantalautsi) et le shimaore. Par ce dernier, des mots proviennent de l’arabe ou du kiswahili.

Une distinction significative entre les deux variantes du kibushi est phonologique. D’une part, les locuteurs du kiantalautsi ont tendance à contracter les mots et à faire l’élision des syllabes ou sons finaux comme l’illustre le mot « esclavage » : andevoza en kiantalautsi / fianandevozagna en kisakalava. D’autre part, certains sons ont tendance à être réalisés différemment. Le tableau 3 en propose trois exemples.

Tableau 3. Exemples de variations phonologiques entre les deux kibushis

|

traduction française |

kibushi |

kibushi |

|

Kiantalaoutse |

TS |

TR |

|

Fourmis |

T |

TS |

|

époux, épouse |

L |

D |

Un héritage culturel et linguistique à préserver

Le kibushi est une langue très imagée et tournée vers l’esthétique. Il se réfère souvent à une forme de littérature orale sans équivalent à l’écrit : le hain-teny. Ce genre littéraire oral est un art oratoire pratiqué à Madagascar avec un équivalent attesté en Malaisie. Littéralement, hain-teny signifie le « savoir (hain) parler (teny) » et pourrait être traduit par « art du bien parler » ou encore par « science de l’art oratoire ». Les travaux précurseurs de Paulhan au début du XXe siècle révèlent une dominance du thème de la quête amoureuse dans les hain-teny qu’il a recueillis (1913). À Mayotte, un héritage de cet art est constaté dans les lieux où s’exerce la parole entre villageois : le kabari, assemblée où sont abordés des sujets en lien avec la vie en communauté, et le shilindro, moment plus informel, moins codifié, de rassemblement et de palabre (mot emprunté à la langue et la culture shimaore). Dans les pratiques, le hain-teny se manifeste lors de joutes verbales durant lesquelles les interlocuteurs recourent abondamment aux proverbes et cherchent à tenir des propos élaborés. L’objectif est de convaincre mais surtout d’impressionner et de séduire l’auditoire. Cette pratique singulière de l’oral participe à la formation au respect de la sagesse ancestrale, à la parole politique et à la conscience linguistique. Toutefois, bien que cette sensibilité esthétique perdure, sa transmission et sa pratique diminuent. Ce constat fait écho aux effets de la minorisation du kibushi dans le paysage sociolinguistique de Mayotte. Les communautés kibushiphones comptent en effet beaucoup moins de locuteurs que celles du shimaore ou du shindzuani. Dans les supports oraux et écrits (télévision, radio, publicités, affichages institutionnels, etc.), le shimaore prédomine très largement, avec l’exemple emblématique du journal télévisé de 19 h en français sur la chaîne de télévision Mayotte la 1re : seule la version en shimaore est proposée, pouvant laisser croire que ce territoire ultramarin ne compte qu’une seule langue régionale. Parallèlement au développement des ressources pour documenter le kibushi et le shimaore, les études anthropologiques et culturelles doivent également être poursuivies, à l’instar de celles des anthropologues Sophie Blanchy ou Michael lambek sur les rites animistes issus de Madagascar et sur le fonds austronésien tel que le trumba, le culte voué aux esprits des ancêtres rois.