Les études concernant les textes rédigés dans les divers parlers normands sont rares. Si l’on fait exception de la thèse de Roger-Jean Lebarbanchon sur les auteurs modernes et des travaux de Catherine Bougy (dont sa thèse inédite1), on ne peut compter que sur une poignée d’articles, depuis le début du XXe siècle. Ce peu d’études n’est pas le reflet d’un manque de chercheurs, mais sans doute plutôt d’une méconnaissance des textes. Depuis le XIXe siècle et le travail resté inédit d’Alfred Canel, il y a eu plusieurs tentatives d’inventaires de la littérature dialectale normande, par des spécialistes tels que Fernand Lechanteur, René Lepelley ou à nouveau Catherine Bougy. Mais faute de se livrer à un travail de recherche approfondi dans les archives et bibliothèques, ces inventaires n’ont fait bien souvent que se répéter les uns les autres, ajoutant de temps en temps quelques découvertes ponctuelles2. Aussi nous a-t-il semblé nécessaire de fournir aux chercheurs et aux passionnés un corpus aussi exhaustif que possible des textes narratifs rédigés dans les divers parlers normands, du XVe siècle à 1918. Ces dates n’ont pas été choisies au hasard : le XVe siècle est l’époque durant laquelle les premières productions littéraires en normand clairement identifiées apparaissent ; 1918, car il s’agit là de la fin de la première guerre mondiale, période de brassage forcé des populations qui marqua le début du déclin de la plupart des langues et parlers régionaux en France.

Dans les archives et les bibliothèques

Avant d’étudier la littérature dialectale, il fallait en constituer convenablement le corpus, et pour cela employer des méthodes d’historien. La première approche a été fort simple : il a fallu se rendre dans tous les dépôts d’archives de Normandie, dans les principales bibliothèques, dans quelques fonds privés (de sociétés savantes), et traquer, dans l’inventaire et les rayons, les expressions « patois », « dialecte », « langue normande », à la recherche de textes déjà inventoriés, mais non connus des anciens dialectologues. Par la même occasion, un dépouillement quasi-exhaustif des brochures et publications locales antérieures à 1918 a été effectué. Cette démarche empirique a permis à elle seule de doubler le volume du corpus.

Sur internet

Cependant, il n’est plus possible de nos jours de mener une recherche textuelle telle qu’on le faisait il y a encore vingt ans. De nombreuses bases de données en ligne ont été créées, les plus connues étant Gallica, de la Bibliothèque nationale de France et Google Books. En utilisant des mots clés sélectionnés parmi les plus courants des parlers normands (quien, vaque, etc.), il a été possible d’identifier des textes qui étaient jusqu’ici restés totalement inconnus, et ce pour toutes les périodes touchées par notre corpus. Des poésies des XVIe et XVIIe siècles, des fragments de pièces de théâtre du XVIIIe, des nouvelles, des chroniques, des lettres du XIXe siècle ont ainsi été découverts, sur des supports souvent très variés. Un des aspects intéressants a été, entre autres, la mise au jour de tout un sous-corpus constitué par la production, durant les années 1820-1860, de chansonniers normands installés à Paris. Le plus connu d’entre eux est Frédéric Bérat, qui a été l’auteur, en dehors de la fameuse Ma Normandie, d’une douzaine de chansonnettes qui, si elles ne sont pas rédigées en « pur » cauchois, n’en sont pas moins des textes dialectaux. Il s’est avéré, en effet, que les auteurs normands faisant carrière à Paris avaient tendance à affadir leur patois pour se rendre compréhensibles de leur public.

Dans les journaux

C’est aussi la numérisation massive de la presse ancienne qui a permis d’identifier de très nombreux nouveaux textes. Certains journaux, tels que L’Abeille cauchoise ou le Journal de Cherbourg des années 1830 sont ainsi particulièrement riches. À cette époque, le Journal de Cherbourg était dirigé par Jean Fleury, qui était alors très jeune. Fleury est de nos jours connu comme dialectologue de la Hague par ses publications tardives faites durant sa retraite. Ce que l’on ne savait pas est que durant sa jeunesse, il a publié dans son journal diverses tribunes en patois de la Hague, ainsi qu’une pièce de théâtre et un drame intitulé Victoire dont les dialogues de plusieurs scènes sont rédigés dans ce même parler. Les journaux du XIXe siècle ne sont jamais avares de textes en patois, le plus souvent anonymes ou publiés sous pseudonyme et attribués à des paysans. Ces textes sont tous humoristiques, et leur propos est le plus souvent politique. C’est là d’ailleurs une vieille tradition qui remonte aux mazarinades du XVIe siècle. Le journal le plus riche dans ce domaine est le Bonhomme normand, une publication conservatrice éditée à Caen à partir de 1866 et qui, dans sa chronique humoristique intitulée « Furetages » et signée « Gros René », va publier dans chaque numéro des phrases, voire des dialogues entiers en parler du Calvados.

Un renouveau de la chronologie

Ce travail intensif de constitution d’un corpus exhaustif a bouleversé en profondeur nos connaissances de l’usage scriptural du normand. Jusqu’ici, on admettait que la littérature dialectale normande apparaissait durant la première moitié du XVIIe siècle, avec la Muse normande de David Ferrand. Puis on constatait une lacune jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, date à laquelle on voyait paraître un important pamphlet rouennais, Le Coup d’œil purin. On considérait traditionnellement que le renouveau venait des îles anglo-normandes, notamment sous l’impulsion du poète de Guernesey Georges Métivier, durant les années 1830, et que ce renouveau ne prenait pied en Normandie continentale que durant la seconde moitié du XIXe siècle, avec notamment le chansonnier Alfred Rossel et les auteurs de l’école du Bouais-Jan. Cette chronologie n’est que le reflet d’un manque de documentation. En réalité, comme nous l’avons dit, l’usage littéraire des parlers normands débute au moins à la fin du XVe siècle à travers un passage de la fameuse Farce de Maître Pathelin, et surtout avec une pièce de théâtre religieuse, Le Triomphe des Normands, de Guillaume Tasserie, dont tout une partie est placée dans la bouche du « quemun peuple de la basse Normandie ». S’il y a bien un manque de textes imprimés durant les trois quarts du XVIIIe siècle, celui-ci est cependant comblé par des manuscrits datant de cette période et découverts au hasard de nos recherches. Enfin, il est faux de dire que la renaissance, si l’on peut employer ce terme, ne gagne la Normandie française qu’à la fin du XIXe siècle : c’est dès les années 1830 que des auteurs s’expriment en patois dans les journaux, et même un peu plus tôt si l’on prend en compte Bernardin Anquetil et l’abbé Mariette, tous deux du Bessin, et Nicolas Lalleman, de Vire, tous auteurs de pièces de théâtre et de poésies.

Un corpus donné à tous

La première tranche du corpus « Paroles de Normands » est mise en ligne en septembre 2024, avec l’aide du Pôle Document numérique de la MRSH de Caen : https://mrsh.unicaen.fr/parolesdenormands/. Elle comprend un peu plus de 250 textes, dont la plupart date des périodes les plus anciennes : XVe, XVIe et XVIIe siècles. D’autres sont issus des diverses publications que nous avons déjà effectuées auprès, notamment, des revues des sociétés savantes normandes. À elle seule, cette première tranche représente un corpus déjà plus volumineux que tous les corpus de textes en langues et dialectes régionaux de France. Son intérêt sur divers plans (littéraire, historique, linguistique, etc.) n’est pas mince. D’autres tranches suivront, le corpus final devrait contenir au final environ 2 000 textes. Il sera librement accessible à tous : il appartiendra à chacun de s’en emparer afin de l’étudier, de le mettre en valeur, et donc de faire en sorte que ces textes ne sombrent pas à nouveau dans l’oubli.

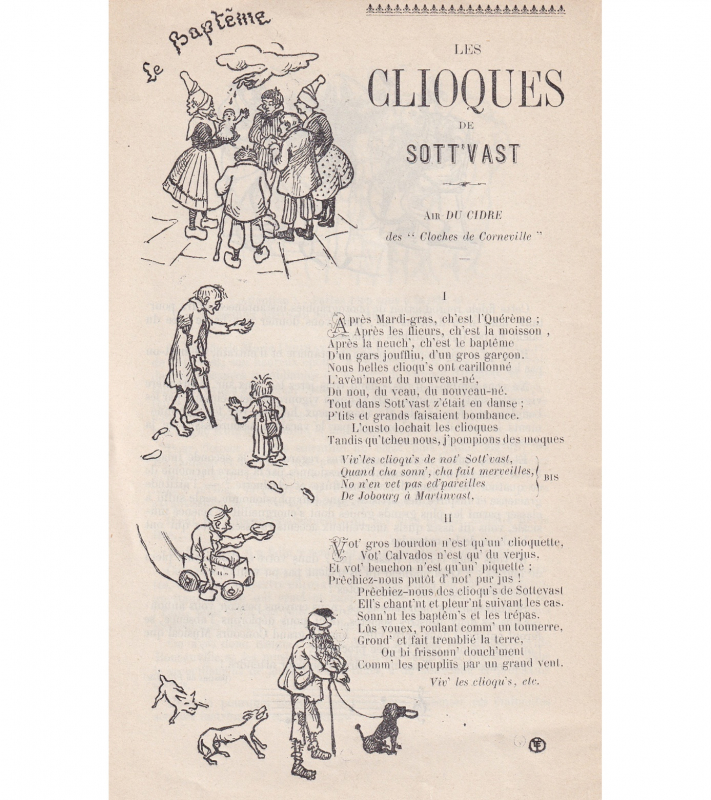

Les Clioques de Sott’vast, 1898

© Patrice Lajoye

Frédéric Bérat, Le Daigt coupé, vers 1840

© Patrice Lajoye